注册新用户

注册新用户

修改密码

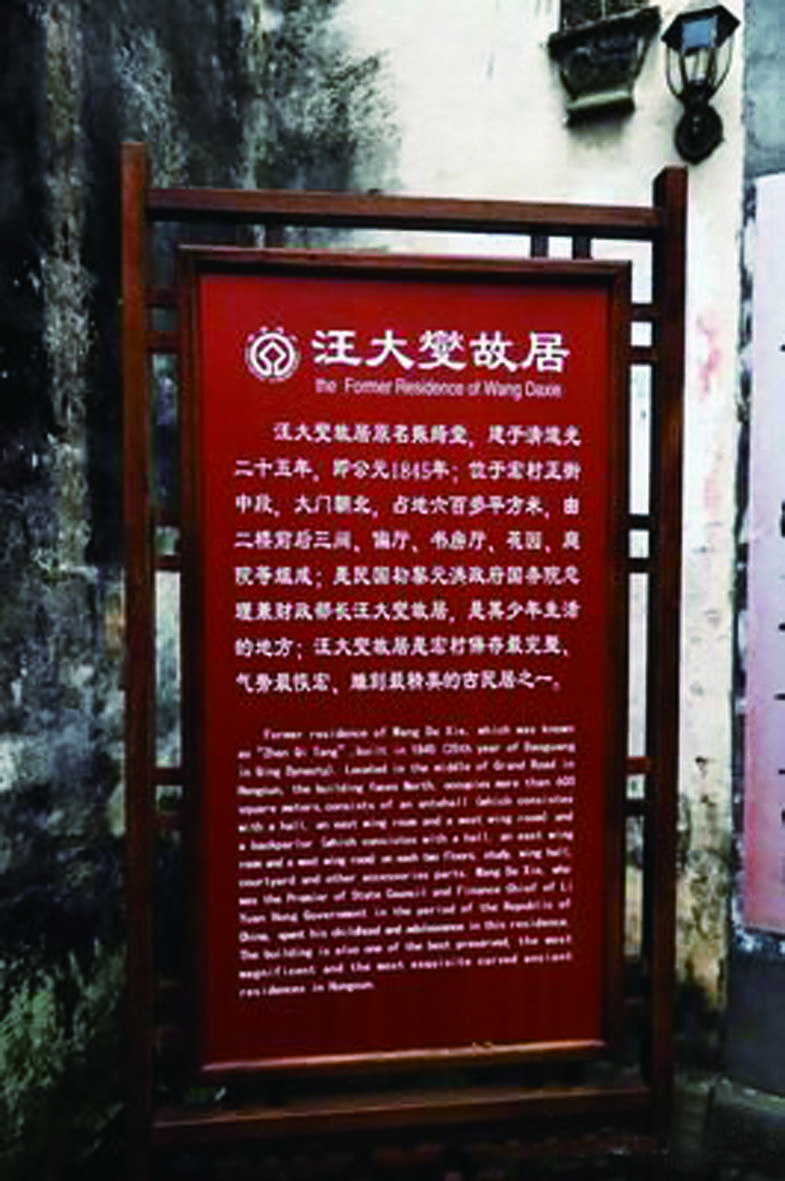

汪大燮故居

江志伟

在“徽州名人故居”中,“汪大燮故居”是为数极少的尚未辟为旅游景点供游人参观的个例。其中的原因,除了其后人的因素之外,主要的还是因为作为徽州名人的汪大燮,一直以来都处在名声在外、鲜为人知以致由屋及乌、未被重视的境地的缘故。

汪大燮(1859—1929年),原名尧俞,字伯唐,一字伯棠。安徽省黟县宏村人。曾任北洋政府外交总长,还曾以外交总长的身份,代理过国务总理,并多次出使英、日等国;在中国政界的资望甚高,曾同孙宝琦、钱能训合称“三老”,是中国近代史上一位 “以稳健、机敏而著称”的政治家、外交家,是徽州的一位翘楚名人。编著有《英国宪政丛书》、《分类编辑不平等条约》等。

在汪大燮的名人故事中,最为鲜为人知而惊天动地的是:“五四运动”的导火索,竟然是他点燃的,他也因此被史学家们称作为“五四运动的隐身人”,或“五四运动的策划人之一”。1918年12月中旬在北京设立的外交委员会,汪大燮就任“外交委员会委员长”;翌年,1919年的5月4日,北京就爆发了“五四运动”。“汪大燮”与“五四运动”之间的故事是这样的:

——“五四运动”的导火索,是汪大燮点燃的。汪大燮任外交委员会委员长时,参与审议巴黎和会有关中国外交事件。时欧美各国对德宣战,敦促中国参加,议会坚持不参战。大燮力排众议,决定加入,从而提高中国的国际地位。1919年1月,帝国主义在巴黎和会上无理拒绝中国政府要求,决定日本继承战前德国在山东的特权,北洋政府竟屈服于帝国主义势力,密令中国代表在“合约”上鉴字。于是,英、法、美将德国在山东攫取的权利交由日本继承,并写入和约。中国代表团围绕山东问题的交涉失败,已被逼入签字与否的死胡同。面对困境,汪大燮主张拒签和约,但总理钱能训密电陆征祥签字。汪大燮愤而辞职,并命令结束外交委员会活动。

回到家中的汪大燮,忧国之情未能释怀。他深知以己之力,无法挽回颓局,只有晓之于众,才有出路,急中生智他想到了挚友蔡元培。于是,1919年5月3日夜,汪大燮亲自赶赴北京大学校长蔡元培家,将外交失败和政府密令签字的消息告诉了他,并紧急商讨对策。为什么汪大燮在此紧要关头会想到蔡元培呢?这是因为,于公来说,当年2月在北京大学成立的“国民外交协会”(即“国际联盟同志会”),不但是汪大燮倡议组织的,而且还亲任代理理事长,蔡元培则为理事;于私来说,他们两人之间确实是志同道合、无话不谈的挚友。

蔡元培遂于1919年5月3日当晚九时就召集北京大学学生代表傅斯年、罗家伦等人,在北大法科礼堂召开学生代表会议,向他们通报消息。消息当晚便迅速传遍北京各大专院校,激起了师生反帝爱国的巨大浪潮。群情激愤的北京大学学生们,遂当即决定:将原定于5月7日“国耻日”举行的游行,提前至5月4日举行。1919年5月4日,北京大学等校学生上街游行,高呼“打倒帝国主义”、“还我山东”等口号,一场划时代的中国人民反帝、反封建的“五四运动”的导火索,就这样被汪大燮点燃、爆发了。

——“五四运动”中被捕的北京学生,是汪大燮参与保释营救的。“五四运动”当天晚上,在火烧赵家楼后,有32名示威学生被北京警察厅的警察逮捕,其中有20名是北大学生。5月4日当晚,北大学生群集在三院大礼堂商讨对策。蔡元培对学生们说:“你们今天所做的事情我全知道了,我寄以相当的同情。”话一出,全场欢声雷动。蔡又说:“我是全校之主,我自当尽营救学生之责……我保证在三天之内,把被捕同学营救回来。”蔡元培的营救方式,就是通过汪大燮与王宠惠、林长民的出面,向总监呈请保释被捕学生。最后,在汪大燮等名流的保释与社会的强大舆论压力下,被捕学生终于在5月7日被保释出狱。

作为中国近代史和现代史的转折点,“五四运动”的意义当然是不可低估的;然而,若要论起在此事件中的作用,可能人们所熟知的,还只是蔡元培和北大学生,却忽视了那位更加重要的人物——点燃了导火索、营救出被捕学生的汪大燮。所以说,史学家们对于汪大燮与“五四运动”的评说——“五四运动的隐身人”,或“五四运动的策划人之一”,是恰如其分、客观公正、准确无误的。

汪大燮的故居不但是“今犹在”,而且还保存得相当完好(尽管有些疮痍、斑驳与寒酸)。这不仅是因为,故居一直都由汪大燮家族后人所居住,因而人气消霉、修缮有加;而且更因为,故居所在地黟县宏村,现在是“世界文化遗产”保护地,重视古村落保护工作的优良传统代代薪传。

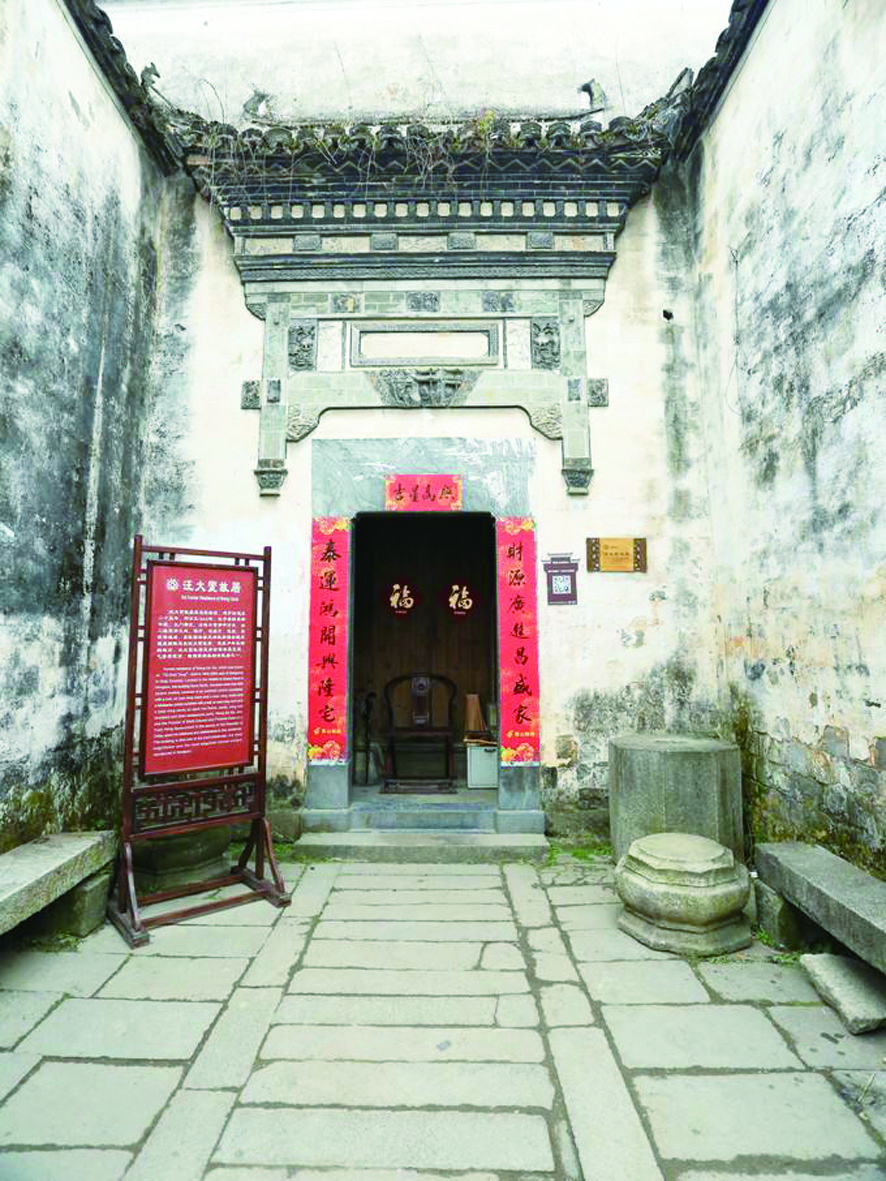

汪大燮的故居,位于宏村街中段南向,占地面积291平米,系二层、前后三开间的砖木建筑结构古民居。大门上的砖雕门罩,黟县青石雕门楣,黟县青石雕门坎,以及入门处的木质照壁,均彰显出浓郁的徽派古建特色。然而,较之宏村村中的其他人家的古屋,汪大燮故居的建筑却并不豪华、突兀与显眼。因此,假如不是一路找老村民打听问路,假如不是故居大门旁牌子上标注的“汪大燮故居”字样,外人是很难于古民居群中发现它的存在的。

现在,接待游客参观的,是故居住户中的另一户人家的女主人,她说她是汪大燮的亲侄孙女,已经七八十岁了。面对那么多慕名而来拜望故居的游客,她不愿因为自家的闭门羹而让人家失望。所以,就自觉当起了故居解说导游,象征性地收取参观讲解费。

故居里除了悬挂着的一帧汪大燮的照片之外,基本已经没有任何与汪大燮有关的信息遗存。但据史料介绍:由于汪大燮的祖父汪宪是个著名的藏书家的缘故,所以这汪大燮故居里的中堂匾额,便以“振绮堂”名之,据称当年的振绮堂是“藏书万卷,著称东南”,相当的有名。只是斗转星移,今非昔比了。同时,据史料介绍:汪大燮从政之余,偶写山水以自娱,天真清丽,淡雅自在。然而,今日汪大燮的故居里,却没有一幅汪大燮的墨宝楹联悬挂,在此“古老楹联家家挂”的宏村,实在是遗憾得不行。

我有些纳闷:如今,这宏村早已经被开发成世界有名的旅游景区了,而汪大燮故居就在其核心景区之内,为什么这位曾经出任过“北洋政府外交总长”、“五四运动导火索的点燃者”、甚至于还出任过“民国初期的总理”的汪大燮的名人故居“汪大燮故居”,却未能被列入参观游览景点的范畴?一打听才惊讶地获悉:原来是因为故居里居住着两户人家,其中的一户不愿意让故居成为景点而不得安宁,因此未能与景区管委会签订开放协议,未能作为旅游景点,所以导游不但不会主动带游客去故居参观,而且更不主动向人们提及“汪大燮故居”这个理应成为整个宏村景区中的最大亮点的参观点。

虽然汪大燮故居未能辟作旅游景点,未免有些遗憾;然而,位于故居附近南湖北畔的、建于明代末年的南湖书院,则不但已经开放,而且早已成为一处热门景点,因为它是幼年汪大燮曾在这儿私塾启蒙的地方。一湖碧水位于书院前,连栋楼舍接着书院,书院黛瓦粉墙,与碧水蓝天交相辉映,志道堂、文昌阁、会文阁、启蒙阁、望湖楼及祗园等景观,天天都吸引着海内外的游人。

汪大燮是1929年1月因哮喘病发作而病逝于北京的,享年71岁。是否已经归葬故里宏村,待考。这位外交家的最后一个职务,是由其发起创办的北京平民大学的董事长(曾任校长)一职。

编辑:郑亦军