注册新用户

注册新用户

修改密码

一幢无门进出的古民居

演绎六百多年历史人文

许安斌

凡是到过歙县许村旅游或是考古的,都会去往村里一处迷人的古建筑——墙里门,听讲解员娓娓道来这古建筑的传奇故事,品味着这从未听说过的历史人文。

一

元末明初,许村十里长街东升段“ㄣ”形街之东,有幢许家大院,住着叫许伯升一家人。明洪武二年(1369),户主许伯升之六弟许周安病体沉疴之际,一手拉着兄长的手,一手指着已怀孕的妻子胡氏,无语而去。大伯应弟媳“守节抚孤”之求,为使其能静心守节,排除外来干扰,在许家大院墙外又围砌高墙,四面无一门通内。雇妇几人伺候胡氏,生活之需由墙外梯递进来。掘井北屋,供其浆淘饮用,嘱其安心待产。其他人等,全搬出另宅居住。这就是本文所说的墙里门。后胡氏生下一子,用已取之名曰天相。从此胡氏专心育儿,领其学步,教其识字,晓之礼义,令做好人。儿子长成后,出墙读书,求取功名,做了观察使,终至功名有就(观察使始自唐,宋元继之,系掌管一省政、军、财大权,相当省长级别。明清虽设其官,但多为虚职)。许天相事母至孝,多次欲建新居或去官邸方便母亲养老,而胡氏坚辞不往。在与外隔绝的墙里门内,从青春年少20岁,到满头白发72岁,52年从未出墙里门一步,无疾而终。其实此屋无门可出,除非爬梯。

每次许天相告假回乡,每每为乡亲办好事解难事。一年他回乡时,因天干地旱,见乡亲们从河里挑浑浊不堪的水回家用,当即请了砖匠拆除墙里门北角,放井于外,供乡亲们用水。现井尚存,它位于已故画家许元恺家之南,退休教师许强明家之东。井圈上“福泉”两大字清清楚楚,几行小字,风化久远,依稀难辨。村民都用此井之水浆淘,水质清亮,凉润微甜,井已600多年了,是许村十古井之一。

二

墙里门原户主许伯升(1332-1383),为国剿匪除恶,勇而善谋,资助地方,慷慨解囊,声誉远播。经地方级举荐,洪武十三年(1380),朝廷诏授福建汀州知府。任职仅三个春秋,却为国做了三件大事。一是排解了几十年祸国殃民心腹大患,活捉倭寇300多人,令其闻风丧胆;二是剿灭盘踞大北山反明复元土匪;三是廉洁奉公,身先士卒,使得百姓安居乐业,朝廷十分器重,百姓呼为“清天知府”。他署厅一自撰联:“多索一分一厘是祸国殃民,少造一冤一枉乃为官正道”,此联已被收入《廉政名联集》一书。积劳成疾的许伯升于明洪武十六年(1383)卒于任所。灵柩运回徽州时,却迟迟难以启程。朝廷得知是资费不足,朱元璋大恸曰:“都说一任清知府,十万雪花银,哪有他这样的好官。”于是朝廷赠银派役协助护送。汀州百姓挥泪护送许伯升灵柩至百里之外,后又建了许公庙和木牌坊于汀州府衙边上(引自唐子议《伯升公传》)。灵柩到徽州地界至许村村口,沿途还日以继夜建了简易墓道石坊。笔者年轻时亲身见过许村地界上杨峰岭头、善化亭路中、里六水涧边、新角岭头和天马山脚五座。墓道坊高约1.5丈,宽1.2丈,三层。明正德三年(1508),朝廷赐建旌表许伯升五马坊于大观亭边,为四柱三间五楼,高9.7米,宽8.2米,占地20平方米。横额由浙江省副使彭泽书。“五马”是朝廷对五品知府的最高褒奖。徽州府衙大堂内18位徽州本地历史名人榜中,许伯升位列其中。

三

许天相卸任后回家乡许村,拆旧居墙里门一部分建了府第——观察第,然乡亲还呼墙里门。“前世不修,生在徽州,十三四岁,往外一丢”,墙里门后辈不少人外出闯天下,经商的经商,入仕的入仕,有的还到海外成家立业。诸如淮楚大盐商许大兴、诗人许汝安、许思恭、许家淳;江南名医许佐廷、许玉田及其子许翊萱;著名义士、善人许有望、许常海;清官廉吏许伯升、许天相、许希禹、许启敏;徽州闻名的一门五博士(许恪士:哲学博士;许哲士:商业博士;许奎士:医学博士;许粹士:矿业博士;许笃士:法学博士)、一人四院士的许靖华(中国科学院院士、美国科学院院士、地中海科学院院士、台湾中央研究院院士)、工程院院士许国志等,实难以胜数,难以枚举。黄山书社2005年版《歙县志》人物篇,墙里门后裔入传的就有29人。安徽大学出版社的《徽州大姓》一书中,独辟一章,详细述说墙里门人文历史。

![]() 沧海桑田,到隆庆末期,墙里门(观察第,下同),已是无人居住。万历廿六年(1601)墙里门后裔许 不忍“不修不祀”,在墙里门一部分地基上建造了敬思堂,为廿世祖许周安支祠,三间三进,占地274平方米,然百姓仍旧称之为墙里门。400多年后,敬思堂祠重修时,在临街北面门楣上,砌嵌青石楷书碑刻《墙里记》,全文如下:“墙里者,祥里也。墙里,亦为谓之详里,本其始也。其始,奈何余廿祖伯升公兄弟六人,其六弟曰周安公,年廿四卒。弟媳胡氏孺人年廿,幸有遗腹。伯升公为固其墙,凿井于内,名曰‘福泉’,择二三老媪伺侍,米薪油盐,自外纳之自片庸,且曰,若生男名以天相,生女名以吉人。所以养之慰亡者,无不备至。已生男天相,时明洪武二年,已酉也。越十三年,庚申,伯升公应聪川正直之聘,授福建汀州知府,年五十二,以勤劳卒于任所,惜不见侄天相公娶妻生子。而弟媳胡氏孺人,凛凉冰霜,享年七十二岁,未曾一出门庭,众称为节妇里。盖专表胡氏孺人,后人曰为墙里门则兼德伯升公之恩也。余独念天相公一线之延,续续断断,至嘉靖时,而益繁衍。故筑祠宇于遗地之南,以奉周安公暨胡氏孺人春秋之祀。本‘毛诗’‘高颂长发其碑’之句,易墙里为祥里,将三百年矣。其惟子孙答之,不知其所以名。祥里者死于墙里也,固以墙里原为胡氏孺人旧居,非所谓不忘其本者也。呜呼!贞节后,朝廷每欲立坊以旌,而胡氏孺人遗愿不许也。伯升公十二世孙许吉凤叩首百拜,大清嘉庆十七年岁次任申孟冬日。”此碑尚存,因年久风化,碑文已依稀莫辨。此碑文系笔者从画家、黄山散人许闲鸥(已故)处的抄本所载。

沧海桑田,到隆庆末期,墙里门(观察第,下同),已是无人居住。万历廿六年(1601)墙里门后裔许 不忍“不修不祀”,在墙里门一部分地基上建造了敬思堂,为廿世祖许周安支祠,三间三进,占地274平方米,然百姓仍旧称之为墙里门。400多年后,敬思堂祠重修时,在临街北面门楣上,砌嵌青石楷书碑刻《墙里记》,全文如下:“墙里者,祥里也。墙里,亦为谓之详里,本其始也。其始,奈何余廿祖伯升公兄弟六人,其六弟曰周安公,年廿四卒。弟媳胡氏孺人年廿,幸有遗腹。伯升公为固其墙,凿井于内,名曰‘福泉’,择二三老媪伺侍,米薪油盐,自外纳之自片庸,且曰,若生男名以天相,生女名以吉人。所以养之慰亡者,无不备至。已生男天相,时明洪武二年,已酉也。越十三年,庚申,伯升公应聪川正直之聘,授福建汀州知府,年五十二,以勤劳卒于任所,惜不见侄天相公娶妻生子。而弟媳胡氏孺人,凛凉冰霜,享年七十二岁,未曾一出门庭,众称为节妇里。盖专表胡氏孺人,后人曰为墙里门则兼德伯升公之恩也。余独念天相公一线之延,续续断断,至嘉靖时,而益繁衍。故筑祠宇于遗地之南,以奉周安公暨胡氏孺人春秋之祀。本‘毛诗’‘高颂长发其碑’之句,易墙里为祥里,将三百年矣。其惟子孙答之,不知其所以名。祥里者死于墙里也,固以墙里原为胡氏孺人旧居,非所谓不忘其本者也。呜呼!贞节后,朝廷每欲立坊以旌,而胡氏孺人遗愿不许也。伯升公十二世孙许吉凤叩首百拜,大清嘉庆十七年岁次任申孟冬日。”此碑尚存,因年久风化,碑文已依稀莫辨。此碑文系笔者从画家、黄山散人许闲鸥(已故)处的抄本所载。

从《墙里门》碑文中,可知始自洪武二年(1369)至清嘉庆十七年(1812)的400多年里,大致了解墙里门人文历史的演变。

四

墙里门改建为敬思堂(祠),门匾乃为观察第,百姓也也还称为墙里门。原墙里门后部屋宇尚有人居住。笔者在许村人民公社任职时,记得在几经修缮墙里门后部为许村竹木社工场。木匠宋金吉(屯田人)、竹匠鲍元申(蕃村人)就在那里做工。记得那屋宇是开砖上盖瓦,横梁上雕花,相当气派。

改革开放前后,一家私人油坊在墙里门经营,代农户加工菜籽油。1997年,集中科院院士、美国科学院院士、地中海科学院院士、台湾中央研究院院士于一身的墙里门后裔许靖华从瑞士回乡探亲,见墙里门污染严重,破损不堪,在地方政府的支持下,油坊搬出,许靖华捐资一万美金,对墙里门全面整修。由画家许元恺画了尉迟恭、秦叔宝门神像,出新的“观察第”大门匾在门楼上闪闪发光,敬思堂大匾高悬正厅大堂上,一副许靖华自撰联:“墙里门开启此地方显炎皇种,观察第重光彼岸自有好心人”,寄托了许靖华先生思乡念祖之情。修好后的墙里门,旋即被命名为县文物保护单位。

2003年,在文化部门的鼎力支持下,许村历史博物馆在墙里门挂牌,馆内收藏了许村名人大家传记,许村人文历史大事件、许村人的著作及报刊文章、许村徽商发展史、民俗传承及民间藏品,内容丰富。墙里门从此再也不大门紧闭,配备了讲解员,为客人讲述墙里门的传奇。

五

嘉靖十五年(1536),朝廷“联宗立庙”诏示颁行,全国各地的墙里门后裔,闻风而动。嘉靖已亥年(1539),大邦伯祠,亦称官厅、晶祠在许村上街动工兴建,历七年而成。大邦伯祠系为墙里门原户主许伯升而建的支祠,以知府府堂式样,三进五开间,活水明堂天井,两边高阶祭拜台,占地860多平方米,现为许村第一大祠。万历年间,墙里门后裔为许伯升四子许泽同建支祠于许村中街昉溪河边,名大郡伯祠,俗称种福厅,三进三间,高阶祭拜台,占地约700平方米,门楼几百朵石雕葵花,朵朵一样不差毫厘,八只吨重圆鼓形、方形旗杆墩排列两边,十分气魄。1983年建区公所而毁,现仅存门楼坊。

万历四十三年(1615),墙里门后裔又于三街巷口地段,临街为许伯升三子许美祖建了支祠,名邦宪祠,俗称大慕,占地280平方米,三间三进,为府第式建筑,在徽州祠宇中罕见。隆庆三年(1569)朝廷倡导“人瑞之侣”,令全国寻访高寿行善积德之人。墙里门后裔许世积,经商聚财而乐善好施,捐资开劈箬岭山径,资助建县城万年桥等大量壮举,且夫妇高寿。朝廷敕封“征仕郎晋赠奉直大夫”赐建《双寿承恩坊》于高阳桥头,许国作行状,是中国唯一“人瑞之侣”寿坊。

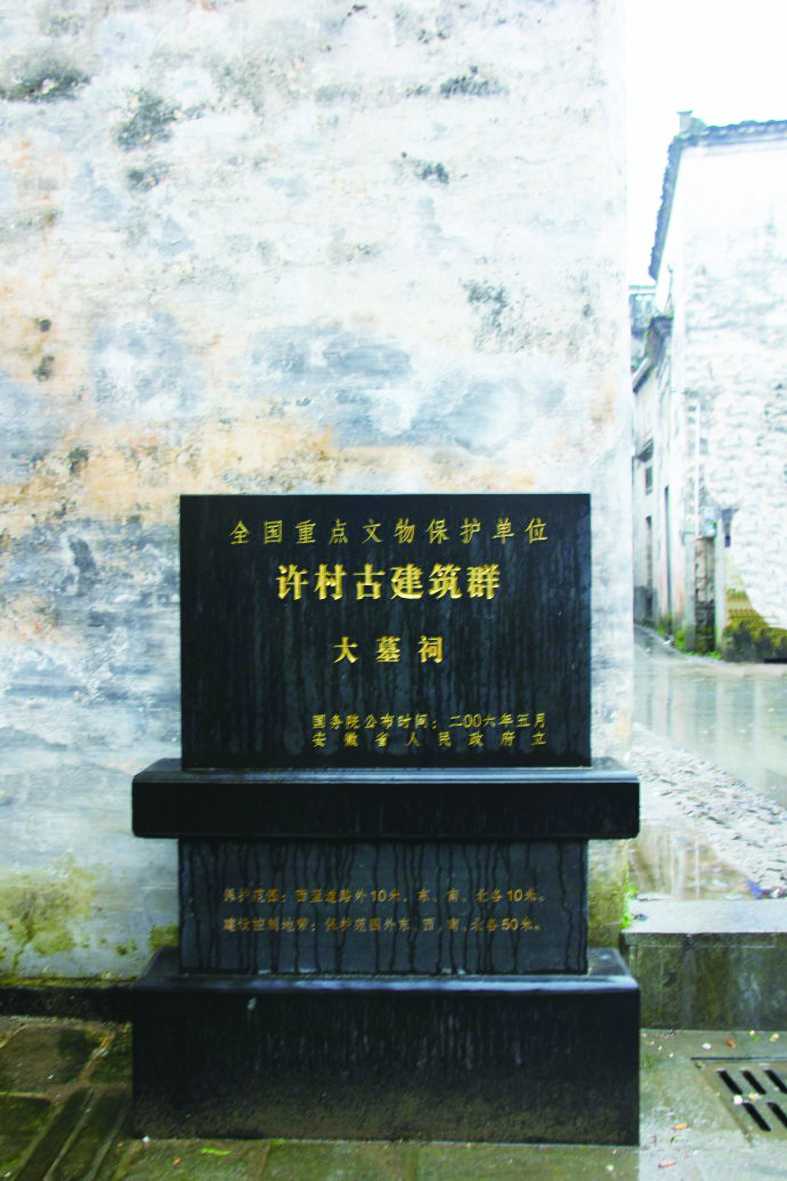

墙里门(观察第、敬思堂)、大邦伯祠、大郡伯祠门坊、邦宪祠、五马坊、双寿承恩坊,一门六大建筑,其设计之雄伟,规模之宏大,建造工艺之精美,历史人文之深厚,堪称妙品。2006年,墙里门六大建筑全部被国务院公布为全国文物保护单位。2012年,国家投入600多万元,对墙里门六大建筑及其他国保省保单位进行修缮。2008年,许村入选全国历史文化名镇。

墙里门,穿越明、清、民国,至今已650多年。为许村赢得了荣耀,为国家争得了光彩。

编辑:郑亦军