注册新用户

注册新用户

修改密码

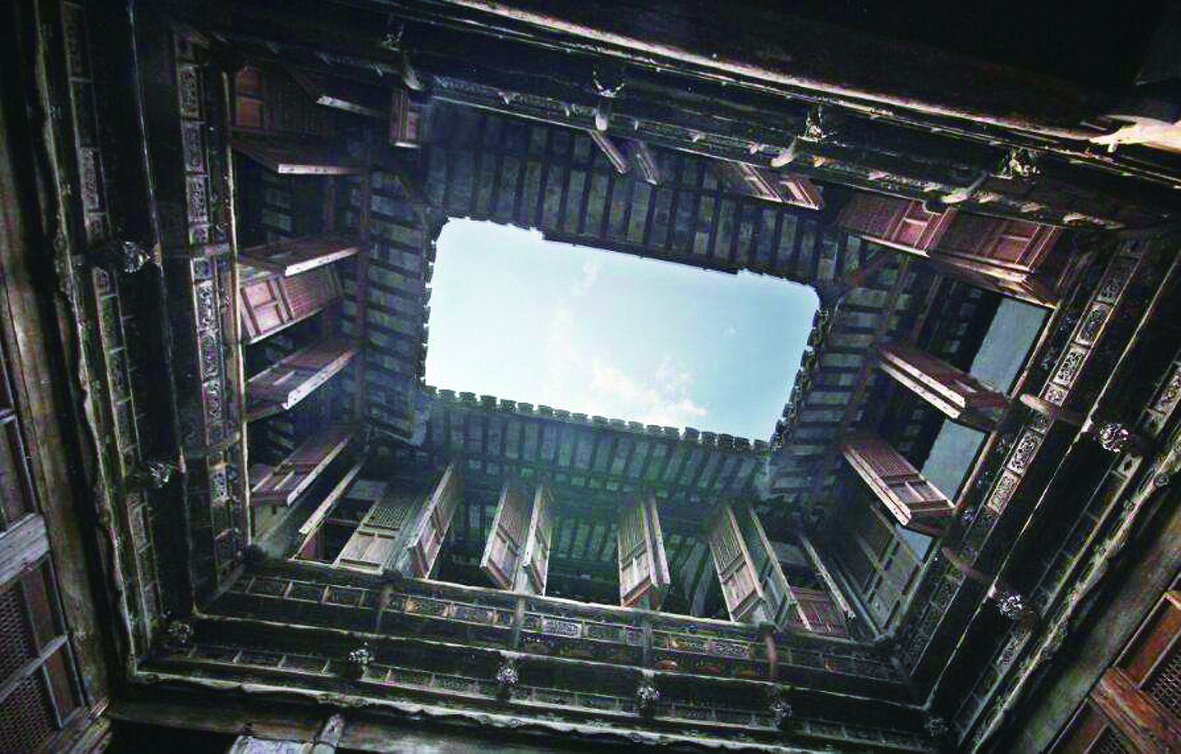

这是一首刊登在《人民日报》副刊版上的诗歌,题目叫做《天井》:“总也忘不了故乡的老屋/老屋的天井//四周屋檐衔着一方天/是青青的天蓝蓝的天/白云飘过鸟翅拂过的天/年年月月,有风吹进来/有雨落进来,有雪飘进来/有阳光,一片一片地照进来//那是世世代代守着的/一口井,渴望的井/比天小比岁月深,常常/有炊烟从井底飘出去/有鼾有梦,也有叹息/一朵一朵地/沿着月光的梯子爬出去//哦,故乡老屋的天井/无论时光怎样暗淡/它都那样固执地/亮在我的记忆中,就像/守在我梦中屋檐下的那双/苍老而浑浊的眼睛/一动不动/久久凝视着天空。”读过这首诗的徽州人都说,这位诗人肯定是我们的徽州老乡,因为这诗中的“故乡老屋的天井”,只有我们徽州才有。

徽州天井很独特

虽然早在1700多年前就已经有了“天井”这个名词,这出处就在西晋文学家陆机(261——303年)留在《陆机诗》中的“侧间阴沟涌,卧观天井悬”的诗句里;尽管《现代汉语词典》也专门辟了“天井”辞条:“某些地区的旧式房屋,为了采光而在房顶上开的洞”。然而倘若要给“徽州天井”下个雅俗共赏的定义的话,似乎还是“房顶上建造的天窗”更合适些。这是因为,较之文本意义上的“天井”来说,徽州天井实在太独特了。

首先是清华大学建筑学院的教授们叹服它的独特。他们在对徽州古民居进行深入考察、研究之后,使用最简练的语言来概括徽州古民居的特色:“徽州古民居是一厅两厢、开敞式厅堂连同狭小天井的楼层住宅单元,以及这种单元‘细胞’千变万化的组合体。”你会发现,一遇到徽州古民居,任凭定义文字再节省,却唯独省不掉“天井”这个独特的关键词,这是因为,“天井”已经成为“徽州古民居”的标志物了。

其次,好多外国专家,将建有奇特的天井的徽州古民居,形象地称作“会呼吸的房子”。他们说:天井是天然的空调,除了风水和采光,更主要的是利用了空气动力学的原理,冷空气从地面进入,暖空气从空中跑掉,自动调节了气温。

还有一位名叫茂大计一郎的日本建筑美学家,也在他的《中国民居研究》专著中这么状述徽州天井的独特:“穿过(徽州古民居)饰有精巧砖制门罩的大门进入室内,令人吃惊的是,从上面射入明亮幽静的光线,洒满了整个空间,人似乎在这个空间里消失了。”“与入口相对的,是一块横卧青石板的地面,称作‘天井’。站在这里仰视,四周是房檐,天只有一长条,一种与外界完全隔绝的静寂谧满其中。”“天井和堂浑然一体,这是内外起居室。这种共有空间,以及古朴的雕刻装饰,在西欧、日本和世界其他地方的住宅里都没有经验过,而这正是徽州民居的魅力,体现了徽州文化的特质。”这实际上是在确认:徽州天井这种“绝妙的建筑空间”,在包括中国其他地方在内的世界建筑范围内,都是绝无仅有的唯一。这就难怪2010年上海世博会的安徽馆设计中,就特地复原展示了徽州古民居里的天井景观。

徽州天井样式多

曾经撰写出《徽州文化》专著的中国地域文化专家高寿仙先生对于徽州天井情有独钟,他甚至将“天井地位的前后和进深大小之别”作为研究徽州古民居时对其分类的标准物,这是他“抓”住了徽州古民居这头“牛”的“牛鼻子”——天井的高明之举。

同样的,当我们要来欣赏徽州天井千姿百态的样式并为其分类的时候,我们也离不开徽州古民居的结构和类型,正是根据这些标准我们将徽州天井样式分为如下几种:

第一种,四面都是住宅楼房围成的长方形天井。最典型的例子就是异地拆迁完好保存于黄山市博物馆院内的三层明代徽州古民居“怡怡堂”的天井了。它的底层是由两组“一厅两厢”徽州古民居单元相对而成上、下厅堂与两侧两厢廊合围而成,二楼、三楼则由两组厢房与环形“跑马楼”回廊组合而成。此种样式的天井,可视作上、下厅堂的共用天井。它由屋顶四面坡形瓦檐构成长方形天窗,坡形瓦檐下边围有长方形环形水瀽,承接屋顶坡面留下的雨水,然后导入水管流入天井下明堂的明沟或暗沟中,徽俗称之为“四水归堂”与“肥水不外流”。这水瀽的材料大多为锡制,但也有铁皮、瓷器、竹子、砖砌和陶制作的。在阀阅之家的豪宅里,这环形水瀽的四角处均各竖一块长方形牌匾,书有“天锡钝嘏”之类的字样,每牌一字,用的多为馆阁体。

第二种,一面厅堂、两侧厢房与一面高墙围成的长方形天井。绩溪上庄胡适故居堪称这种样式天井的代表,这“一面高墙”正是古民居大门开启处。因为组成天井的一边是高墙,所以三面坡顶瓦檐处的水瀽也只有三边,另一边的雨水则从盖在高墙上的瓦檐沟里直接流到天井下。

第三种,一面厅堂与三面高墙围成的庭院式长方形天井。这类样式的代表,是黟县屏山村舒绣文故居中的天井,一面厅堂有雕花玻璃排门与天井隔开,天井实际成了紧临厅堂的庭院。

第四种,一面厅堂与两面高墙围成的三角形天井。这种样式的天井堪称天井建筑的神来之笔,被美国建筑学家赞誉为“发明时间比美国历史还长的空间利用奇迹”,最典型的代表就是素有“民间故宫”之称的黟县宏村承志堂的鱼塘厅的天井。三角形的天井下面大胆设计成一个三角形鱼池,在鱼池与厅堂之间则巧妙地以美人靠飞来椅隔而不断,酿出一派诗情画意。

徽州天井成因考

应该强调的是,徽州天井是古徽匠人有意设计建造的,是徽州先人智慧的结晶、文明的产物。关于徽州天井的成因,至少有这么几点:

——为了采光。秦汉以后,中原地区汉人不断南迁徽州,带来了北方的四合院式建筑,与徽州本土的干阑式建筑融合、演变后,逐渐形成了这种可以防盗、防潮、防兽的高墙、深宅、无外窗的“四水归堂式”建筑。天井的设置可满足这种建筑的采光需求,使厅堂、厢房能采到天窗之光。

——为了通风。徽州古民居大多为砖、木结构,为了防盗、防潮、防兽的需要,徽州古民居又多高层、深宅且无外窗,因此屋内通风问题的解决,只有依赖天窗即天井这一条路了。这样,在高高的院墙的封锁之中,又带来了一片湛蓝的天空,一个相对开阔的空间,显然使之更为敞亮明朗,空气也更为流通清新。

——为了聚财。这个成因有两个方面的考虑:一个是古徽俗有“暴室能聚财”之说,“天井”使家室暴露可满足“聚财”心理;另一个是天井的水使周遭坡顶雨水不至外泄而流于室内天井上的明沟中,所谓“肥水不外流,财气聚家中。”

——为了聚族而居。徽州人讲究聚族而居,“民不染他姓”。随着子孙繁衍,房子就一进一进地套建,这些鳞次栉比、紧密相连的民居的采光、通风等问题的解决更必须依仗天井这个天窗了。歙县沦坑村的方春福宅,有三进三层三个天井;黟县宏村承志堂,有9个天井;歙县郑村西溪和义堂,则有厅堂20个,居房50间,厨房11间,天井更多达16个;但最多的还是歙县棠樾村的保义堂,共有108间房,36个天井,堪称天井之最了。

——为了顶天立地、天人合一。徽州是徽商的发祥地,徽州古民居建筑文化中每每打上徽商的烙印。徽商一方面“雄踞神州半壁江山”,富甲天下,但另一方面,在外边又被“重农抑商”的桎梏所制抑着,于是在家中设置个天井,既获“天人合一”之灵气,又有“顶天立地”之满足,这与徽州古民居厅堂两侧的“商”字梁的设置具有异曲同工之妙。这种心理满足上的天井成因还表现在,由于深宅、高墙封锁的古民居所形成的心理压迫感,因为有了天井而得到“仰天长叹”的宣泄、喷发之口。

徽州天井有学问

徽州天井,大有学问,兹以问答形式,略拾数则,以添读趣——

问:为什么好多徽州古民居天井上都开凿有水池?为什么天井明沟上的石板地漏图案都要雕刻成圆圆的古钱形?

答:在古徽州风水理论中,“天井”和“财禄”息息相关,《相宅经纂》卷三《天井》中说:“凡第宅内厅外厅,皆以天井为明堂、财禄之所……横阔一丈,则直长四、五尺乃宜也,深至五、六寸而又洁净乃宜也,房前天井固忌太阔散气,宜聚合内栋之水,必从外栋天井中出,不然八字分流,谓之无神,必会于吉方,总放出口,始不散乱。”徽州天井中开凿水池,虽然有蓄存积水的功用,但更重要的恐怕还是一种象征符号,表示把财气完全蓄积在家中而不外泄。石板地漏图案雕成古钱形,寓意从地漏漏下的雨水全是财气之水,仍然留在家中。直到今天,收藏界还将“古钱”雅称作“古泉”即为此理。

问:徽州古民居天井上的石板水池有深、有浅,有什么讲究么?

答:这可大有讲究,人们甚至可以藉此初步判断古民居建造的大致年代。这是因为根据专家、学者们的研究,发现了徽州古民居天井上的石板水池有“深度随着朝代的更替变迁而逐渐减小直至为零”的规律。具体来说,明代建造的徽州古民居的石板铺就的“池状天井”深度较深,有的甚至可成鱼池,有的得在天井水池居中架石板为桥以便于行走。而随着时间的推移和朝代的变幻,池状天井逐渐变浅,直到最后池深为零,天井石板几与门屋地坪一样高了。

问:徽州自古多斜风雨,房屋开了天井,那斜向射入室内的风雨不是要打湿厅堂、厢房么?

答:俗话说:“一物降一物”。徽州先人既然能聪颖地发明出天井,就肯定能发明出防范天井斜风雨侵袭的工具,这就是至今还可以在一些徽州古民居里看得到的叫做“布蓬”的物什。这是一块与天井空间形状相同但比其尺寸稍大些的长方形土布制作成的“布蓬”。无雨时,它被通过一侧瓦檐处的木滑轮的绳索拉成卷筒状高挂着,一旦斜风雨来临,主人即迅速将其放下,并通过另一侧瓦檐处的木滑轮的绳索将布蓬拉升直至遮住整个天井空间、遮挡住斜风雨的侵袭。

“我现在到处宣传天井。古人讲天人合一,天井通天通地,是人与自然的结合。房子要包起来,要安全要保暖,防外来侵袭,但又要开朗、通天通地。天井,井就是泉,泉就是人的命脉。”就让我们以同济大学建筑城市规划学院教授、博士生导师阮仪三先生的这段关于天井的名言来暂时结束我们的这篇解读,因为“徽州古天井”这眼深“井”是永远无法“读”透的。

编辑:郑亦军