注册新用户

注册新用户

修改密码

遥望到高高的马头墙,你就走近了徽州;

遥想起暖暖的马头墙,你就慰籍了乡愁;

倾听着桩桩马头墙的物语轶事,

你就醉入了徽州马头墙的春秋——

徽州马头墙物语

地处安徽省最南端的这片包括古徽州府与歙县、黟县、休宁县、祁门县、绩溪县、婺源县等“一府六县”在内的古徽州,堪称一片神奇的土地。神奇在她的徽商曾经“雄踞半壁江山”,神奇在她的徽商文化成为了博大精深的徽文化的重要组成部分,神奇在她的徽州文化生态保护实验区,成为了我国第一个跨省区的文化生态保护实验区,当然也神奇在她的徽州古民居的“青砖、小瓦、马头墙,回廊、挂落、花格窗”的独特造型与风格。而在此诸多元素之中,则又以其中的“徽州马头墙”最为重要、最为“地标”、最为“图腾”、最为“徽州”。

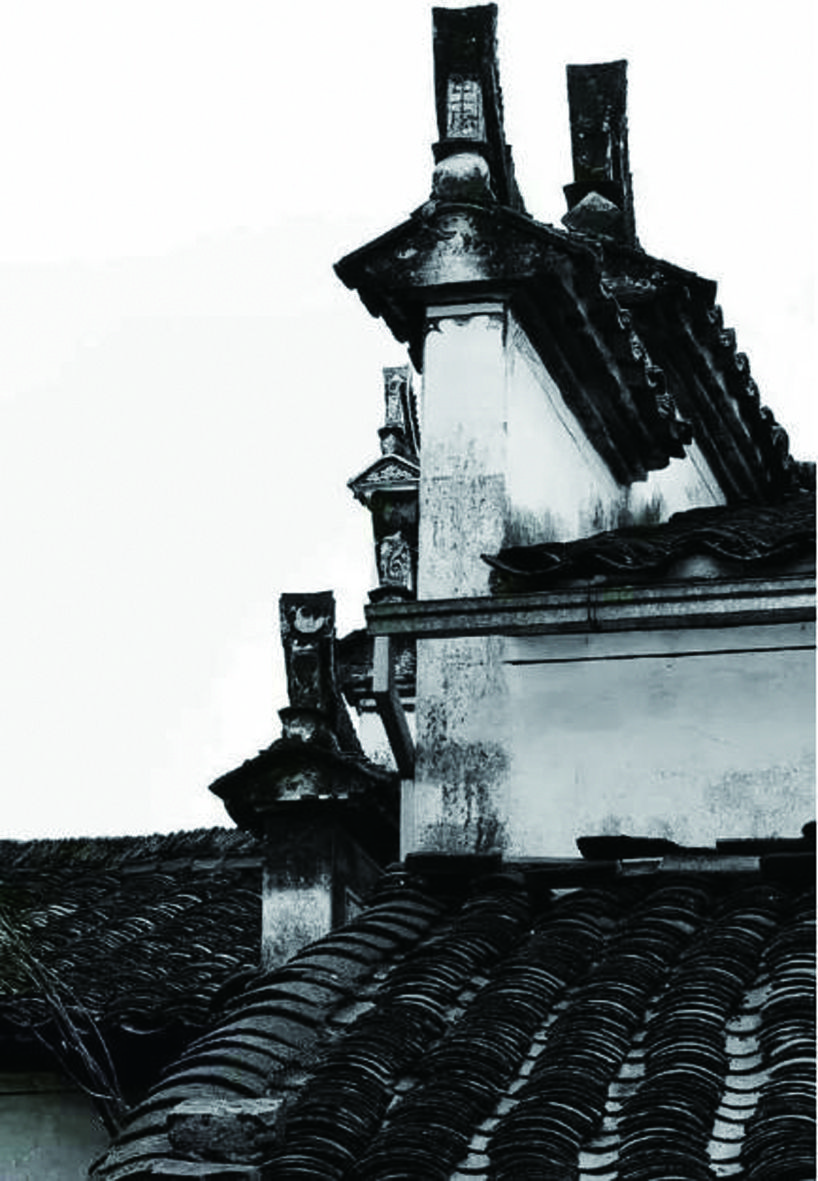

徽州马头墙,又称风火墙、封火墙、防火墙、五山屏墙、五岳朝天等,是特指徽州古建筑高于两边山墙屋面的墙垣,也就是山墙的墙顶部分,这种山墙循屋顶坡度迭落呈水平阶梯形高低错落,因其翘檐形状酷似昂首马头而得名“马头墙”。

徽派古建筑的墙体之所以采取“徽州马头墙”这种形式,主要是因为在聚族而居的村落中,民居建筑密度较大,不利于防火的矛盾比较突出,火灾发生时,火势容易顺房蔓延。倘若在居宅的两山墙顶部,砌筑有高出屋面的马头墙的话,则可以应村落房屋密集防火、防风之需,在相邻民居发生火灾的情况下,由于有此高高马头墙的阻隔而起到隔断火源的作用。久而久之,就形成一种特殊风格了。

徽州马头墙的形制多种多样,马头墙略微比屋脊高0.5—0.9米,使得两边整个山墙墙体的高度达6—7米,阶数一般为三阶,其退阶尺寸,随山墙大小及出檐大小由单体设计灵活确定。徽州马头墙明朗而雅素,上覆以小青瓦,并在每只垛头顶端,安装博风板(金花板),高低错落,随屋面坡度层层迭落,其上安装各种“马头”(“座头”),其马头的样式主要有:“鹊尾式”、“印斗式”、 “金印式”和“朝笏式”。“鹊尾式”马头,即雕凿一似喜鹊尾巴的砖雕艺术品做为马头,墙头覆以青瓦与两坡墙檐,寓意喜鹊报喜、喜讯频传;“印斗式”、“金印式”和“朝笏式”马头,都是将徽州砖雕制作成四四方方的官印模样或者是古代君臣朝会时所执的用玉、象牙或竹片制成的狭长手板(朝笏)的模样,安放在墙体前沿处用作马头,既祝福徽商后方基地家中平安、稳如泰山,又祝福子子孙孙们读书做官、官运亨通。

一般的传统马头墙的做法有两种:一为刷灰青色涂料,画假面砖,施彩画,弹老仔墨线,山墙带有博风板;二为青细砖贴面剁头,弹老仔墨线。

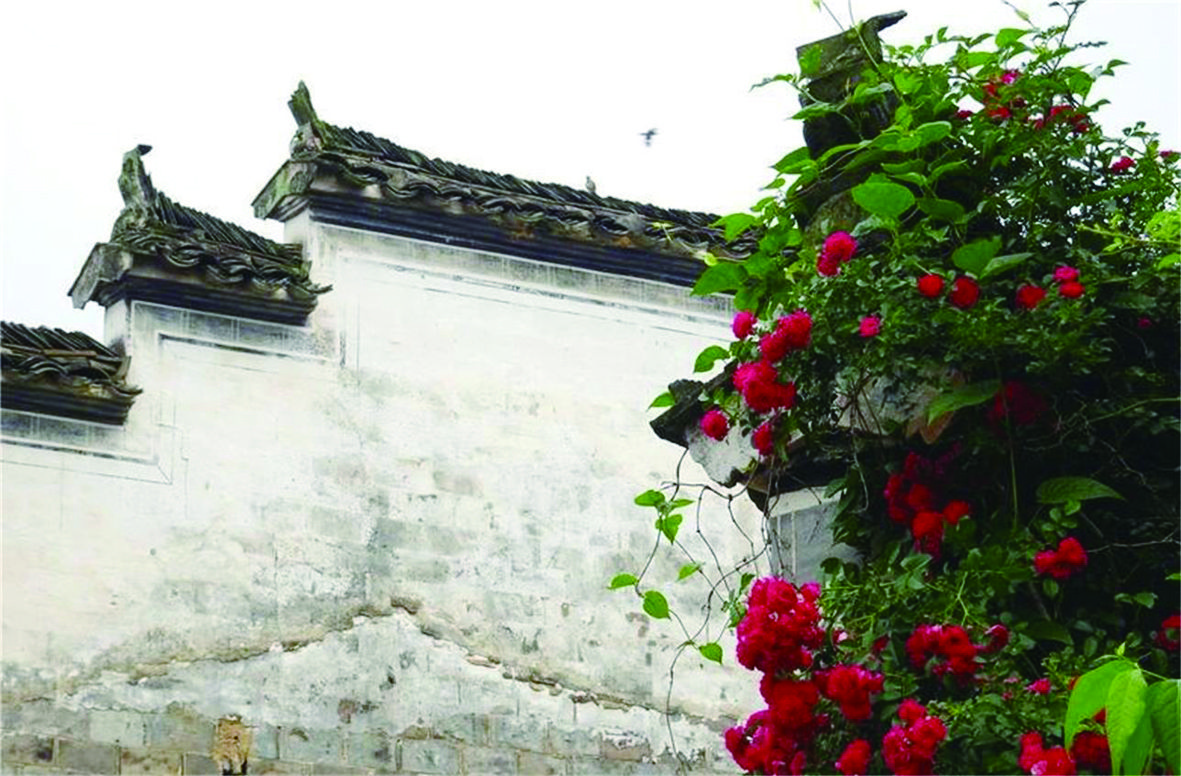

徽州古民居因为有了马头墙的设计,使得其高大、封闭的墙体显得错落有致,其静止、呆板的墙体,凸显出动态美感。倘若从高处俯瞰,聚族而居的村落中,家家户户的高低起伏的马头墙群,给人视觉产生一种“万马奔腾”的动感,也隐喻着整个宗族生气勃勃、兴旺发达。

徽州马头墙的由来

徽州马头墙的创始人与发明者是何歆,发明时间是明弘治年间,距今已经五百多年了,这是千真万确、有案可稽的。《徽州府志》《中国消防通史》等典籍上,就有关于他的绍介辞条:“何歆(1461—1509),字子敬,别号榕溪先生,广东惠州博罗人,明代弘治十六年(1503),出任徽州知府,徽州马头墙的创始人与发明者。”

那么,徽州知府何歆当年为什么要创始、发明这徽州马头墙呢?他又是如何创始、发明这徽州马头墙的呢?

何歆从监察御史的任上,于弘治十六年(1503)被提升出任徽州知府,从此与徽州结下了长达五年的不解之缘。

何歆当年之所以要创始、发明这徽州马头墙,完全是被逼上发明之路的,那逼迫他的,就是他所任知府的古徽州府各地的火灾频发而且过火区域蔓延巨大而无法扑灭的火灾老大难问题。他的前任知府,甚至于万般无奈地按照风水先生“徽州府衙大门改向”的卜算行事,结果依旧失望,火灾依然频发而难救。何歆到任后,针对这一“民生问题”,潜心做了一番调研,发现这些致灾原因,其实都与其它地方是一样的,为什么独独这徽州的火灾,却一烧就蔓延一片、没完没了呢?

当徽州府老街又一次火灾发生的时候,何歆在“第一时间”就赶到了火灾现场指挥灭火。大火被扑灭过后,何歆仍旧站在那里观察探究。猛然间,他发现了一个现象:相连着建在一起的房屋,一律被烧得精光;但凡是有墙壁相隔着的,则截然不同——墙壁可以起到阻隔火势的作用,火也“翻越”不了墙壁。何歆恍然大悟:问题就出在这徽州古民居的房屋结构上。难怪千百户人家顷刻之间能烧得精光,原来是这砖木结构的徽州古民居“相连”在一起而中间没有墙体阻隔的缘故。

第二天,何歆召开火灾原因分析会议,指出:“吾观燔空之势,未有能越墙为患者。降灾在天,防患在人。治墙,其上策也”。提出治理徽州火灾的上策,在于建造防火墙并颁文推行封火墙,强令规定:“五家为伍,甓以高垣”,即每五户居民为一个单元,用砖石砌成高墙。每到第五户居民家,必须将自家的墙基向内缩6寸,让出“公共”的1.2尺,在这个1.2尺宽的“公共地基”上砌墙,一直砌上去,高出屋面,即成为防火墙;五家之间的那几户,不存在“让出”地基,但必须出资买砖石,或者出劳力。违反规定的,抓起来坐班房。据文献记载,仅仅一个月内,徽州城乡共筑起了数千道防火墙。当一场火灾再起,老百姓发现“灾不越五家而止”时,终于明白了知府大人的苦衷。“此后六七十年无火灾,灾辙易灭。墙,岿然不动”。从此,徽州马头墙,便一直在古徽州盛行,从“五户一保”发展到“一户一保”,家家户户都有马头墙,且越做越美,直到今天。

徽州马头墙的“墙语”

倘若说“花有花语”,那么,徽州马头墙亦有专属于它的“墙语”。 徽州马头墙的“墙语”主要有:高瞻远瞩、永不低头、黑白分明、连升三级——

高瞻远瞩。在此“前世不修,生在徽州,十三四岁,往外一丢”的徽商发源地的古徽州,男子十三四岁便背井离乡踏上商路,老家的马头墙,则是家人们望远、盼归的物化象征。因此,高高的马头墙,处于全房屋的最高处,登高好望远;马头高扬,高瞻远瞩永向前,日日夜夜眺望着远方——眺望着远方的代代徽商游子,眺望着徽商商旅之上的徽骆驼们的跋涉与奋斗。

永不低头。倘若说,徽州马头墙的马头高昂,对于家人来说是一种望远、盼归的话,那么对于出门在外、跋涉商旅的游子来说,更多的墙语则在于一种警示与鞭策——无论什么时候,无论多么艰难,都要牢牢记住:永不低头,就像老家那永不低头的马头墙那样!堂堂正正做生意,不卑不坑做好人。

黑白分明。看到这种粉墙黛瓦、错落有致、黑白辉映、高瞻远瞩的马头墙,使人得到一种明朗素雅和层次分明的韵律美的享受,获得一种黑白分明、清清白白的人生启迪。

连升三级。徽州马头墙的阶数,一般都为三阶,寓意为:阶阶递进,步步高升。由此马头墙墙语的激励与祝福,在此信奉“第一等好事只是读书”的古徽州,自古尊师重教、文曲显威,徽商之子,题名金榜,这就难怪一县出了十九位状元的“中国第一状元县”就出在徽州。

这些徽州马头墙的“墙语”可以说是属于徽州人的“州训”、“徽风”,其普世价值,弥足珍贵。

编辑:郑亦军