注册新用户

注册新用户

修改密码

生命需要一方净土

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

——《饮酒》节选

陶渊明,中国历史上第一位田园诗人,给后世留下了许多脍炙人口的诗歌,也留下了籍贯、居住地、隐居地等许多谜团。陶渊明的隐居地就有许多种说法,有说在安徽黄山潜口古镇、有说在浙江九龙山、也有考证江东故孰衡山才是他真正的隐居地。真正的隐居地至今众说纷纭,据说“潜”字亦有两层含义,其一是为纪念陶渊明(名潜)在此隐居,其二指此地为众山之口,有万峰潜伏于后。有人说潜口古镇就是桃花源,是理想中生活的样子。

2021年12月25日,“陶渊明与潜口”学术研讨会在院藏酒店举办,来自市委党校徽学研究院、中国散文家协会、省徽学学会等机构的相关学者与会。

许振东:徽州区政协文史委主任

许振东以《桃源胜景——潜口》为题,通过对各代诗词歌赋、野史杂谈的讲解,提出潜口有可能就是陶渊明曾经的隐居地。

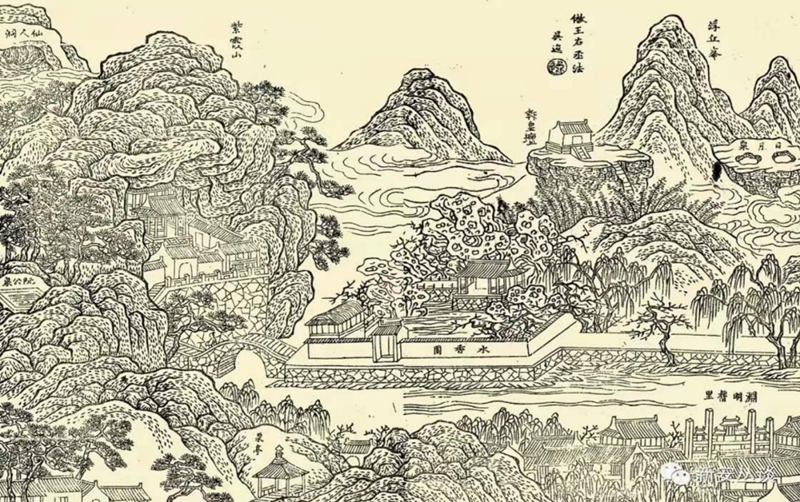

潜口,古称阮溪,又名潜川,是古徽州开发较早的千年古镇。

相传陶渊明曾寓居此地,故有“渊明旧里”之称,昔建有“渊明旧里坊”,因此潜口得名。

唐宋时期,汪、胡、方、程等姓相继迁入,村镇规模逐渐扩大,形成上市、下市、中市、后市的村镇格局,是北方士族南迁徽州的重要集聚地之一。

潜溪好,名共昔贤传。

坊榜渊明称旧里,村因宋季著新安。

最忆是家山。

——汪世清《忆江南・故园偶忆》其一阙

《歙县志》曾载:“渊明旧里坊 在潜口,

元末毁于火。旧传陶靖节曾居此,

久乃去,故以名其村”。南宋以降,

潜口村人汪若容、汪若思兄弟成进士,村名益著。

相传潜口因陶潜归隐而得名。

家山好,第一紫霞峰,

树影岚光沉涧碧,晚云残照映峦红。

绚烂四时同。

——汪世清《忆江南・故园偶忆》其十二阙

紫霞山,相传为黄山第一峰,

志称叠嶂四周,石林霞驳,春秋

佳日,山容多彩,景色宜人。

潜川春色

胜地徧成造化工,春来景物自冲融。

舞风弱柳低垂绿,笑日奇花半露红。

啼鸣间关幽谷外,游人缱绻画图中。

崇光冉冉浮川际,勾引偷闲野兴浓。

——明代潜川八景诗之一

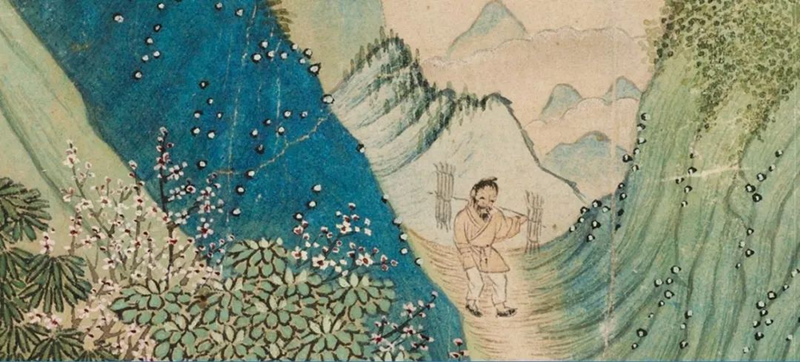

云岭樵歌

云岭翠如烟,樵歌从云天。

斫薪清嶂里,惊起老神仙。

——清代潜口十景诗之一

洪振秋:中国作协协会会员,黄山市作协名誉主席

“陶渊明的作品对中国文学的影响”

陶渊明一生曾经五度出仕又五度归隐。他的每一次出仕固然有迫于生计、养育家小的原因;但更重要的则是儒家“治国平天下”的理想使然。他在自己的《饮酒》组诗中写道:“少年罕人事,游好在六经”。“六经”指的是《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六部儒家经典。所以,尽管陶渊明一生与很多和尚、道士都有往来,但儒家思想在其心中始终是根深蒂固的。

胡景明:中国散文家协会理事,安徽省徽学学会理事

“陶渊明与潜口的研究成果发布”

陶渊明是东晋末到刘宋初杰出的诗人、辞赋家、散文家。被誉为“隐逸诗人之宗”、“田园诗派之鼻祖”,有《陶渊明集》。

民间传说,公元400年间,陶渊明隐居潜口陶坞。

陶坞,分大陶坞和小陶坞,东倚观音山,紧邻潜口民宅博物馆清园,东南面紫霞山(现潜口紫霞公墓),西南为花园山,周边建有窑墩,明代所建巽峰塔砖制所在地。据潜口村余永源口述,其祖上在此居住,后迁居潜口柿树园。通过田野调查,当地村民上个世纪60年代劈山开荒种茶时发现大量砖、瓦片等建筑材料。史料记载,此处曾建有陶亭。陶亭,当地人又称“牛湾亭”,其面对阮溪和陶坞桥。亭内画像,内设石凳,上个世纪六十年代改道时拆除。

三位学者专家讲解后,安徽广播电视台《美丽安徽》栏目负责人张安东,合肥第二人民医院吴君仓、金紫祠负责人方洁、安徽经济报黄山站长吴清华等人展开了后续讨论。

陶然,已经成为一种别样的处世姿态。只要我们短暂地脱离城市,即便是在山间旅居,看一回落日,也能感受身处云水的那份清闲与自在。

编辑:姚敏